「私は長い間、自分のことを人間であるとか女性であるとかいう前に『障害者』なんだという位置付けをしてきたように思います。なぜかというと、“恵子ちゃんは障害があるのに明るいね”“恵子ちゃんは障害があるのにお利口ね”と、いつも障害をひきあいに出されながら褒められていたから。自分を構成しているものは、何よりもまず『障害』なんだという感覚があったんですね」

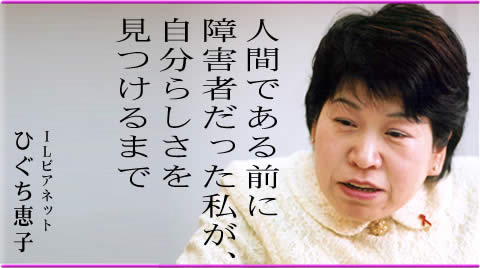

1歳半で、結核菌が脊椎に感染を起こす脊椎カリエスを発病。それに伴う脊椎の変形や虚弱体質といった障害とともに生きてきたひぐち恵子さん。パッと目をひく華やかな笑顔にイメージカラーのピンクの口紅がよく似合う。全国各地の自立生活センターの立ち上げにかかわり、東京都町田市の市議会議員としても活躍するなど障害者運動のリーダー的存在として知られる彼女だが、幼い頃は人間関係に傷つき、心を閉ざして“いい子”を演じることで自分を守っていたという。

「人間である前に障害者だった」というひとりの女性が人間としての誇りと自信を取り戻し、障害者としてではなく『ひぐち恵子』として生きる道を見つけるまでには長い道のりがあった。それは個人の物語であると同時に、私たちの社会へ投げかけられる問いでもある。

自分を守るために“いい子”を演じた

口がたつのは子どもの頃からで、7つの時に母親から「恵ちゃん、人に年齢を聞かれたら、お年は7つでお口はハタチって言いなさい」って言われたぐらい。それぐらいしゃべってたんですけど。

幼稚園では登園拒否をやってました。夕方、私が幼稚園を出る時間は小学校低学年の子どもたちが外で遊んでいるんですね。私の姿が彼らの目に止まれば、からかわれたり、はやされたりします。彼らに遭わないうちに家に帰るか、幼稚園に行かないか・・・自分を守るための選択肢はそのふたつしかありませんでした。

ですから幼稚園へ行かない理由を智恵を絞って考えるわけです。「今日は雨が降るから行かない」「今日は風が吹いてる。瓦が飛んでくると危ないから行かない」という調子(笑)。それでもどうしても行かなければならない時には、今度は先生に「お昼寝の前に帰ってきなさいって、お母ちゃんが言いました」と言って、給食が終わると帰っちゃう。

「私は人と違うぶん、自分で考えて、自分で説明しなきゃ」と、すごくちっちゃい頃から思っていたんです。

身体が小さくて弱かったので、小学校へは一年遅れで入学。もう登校拒否はしませんでした。それは、自分ですごく覚悟を決めて入学したから。「学校へは行かなくちゃいけない」「ちゃんと勉強して親に心配かけないようにしないといけない」って、強く思っていたんです。でも体調のせいで休むことは多かったですね。

いじめらしきものもありました。そんな時、「お勉強のできる、いい子の恵子ちゃん」でいれば、大人がかばってくれました。大人を味方にすることで、自分を守っていたような気がします。

しんどくなかったかって? それはしんどかったですよ。すごく自分を装っていたし、常にアンテナを張り巡らせて、何か情報がきたらピッと判断して、表情も変えずにそれに対応しなければならないという感じで、気が休まることがなかったです。

小学4年か5年の家庭訪問の時、先生が「お母さん、どうやってあんないい子に育てたんですか」と母に尋ねているのを耳にしてしまいました。私、くやしくて涙が出て、あとで母親と顔を合わせるのがすごく大変だった。

「私は好きで“いい子”をやってるんじゃない。自分を守るためにやってるんだ。先生はそんなこともわかってないのか!」って。今思えば、先生だけじゃなく、自然に生きられない自分にも腹を立てていたんですね、きっと。