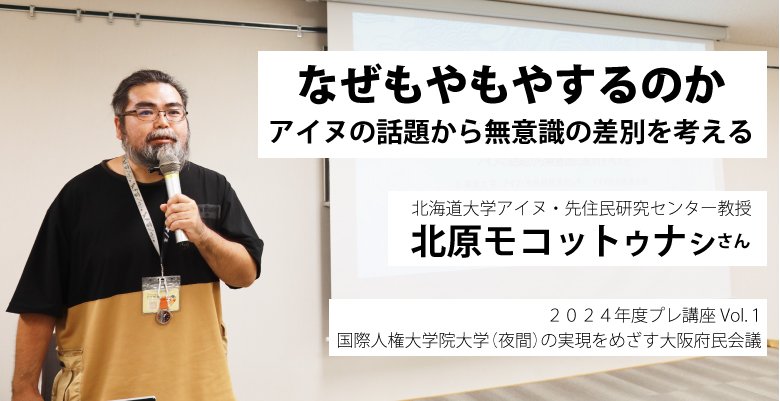

なぜもやもやするのか アイヌの話題から無意識の差別を考える 北海道大学 北原モコットゥナㇱさん

2025/04/01

国際人権大学院大学(夜間)の実現をめざす大阪府民会議では毎年様々な切り口で人権をテーマにした「プレ講座」を開講している。2024年度の第1回講座は北海道大学・先住民族研究センターの北原モコットゥナㇱ教授に「なぜもやもやするのか アイヌの話題から無意識の差別を考える」をテーマに講演していただいた。その様子を報告する。

マイノリティ研究から得た学びと視点

今日は「なぜもやもやするのか アイヌの話題から無意識の差別を考える」をテーマにお話ししたいと思います。

白老町のアイヌ民族博物館の勤務を経て、2010年に北海道大学アイヌ・先住民研究センター所属となり、学生に教えています。いわゆる文化や言語の授業が主ですが、時に学生から露骨に差別的な感想や質問、あるいは悪気はないけれども失礼な質問や感想が来るようになり、それまで自分が学んできたことでは対応できなくなってきました。実は私にとって差別について知ったり考えたりすることは気が重いことなので、あまりしてこなかったのです。しかし学生の感想や意見を聞くうちに、きちんと対応する必要を感じ、少しずつ調べ物をはじめるようになりました。

そのなかに重度障害者のケアをする立場で研究している人の論文を見つけました。論文にはセクシュアル・マイノリティや在日コリアンの話と障害の話が結びつけられて書かれており、社会モデルという考え方もここで初めて知りました。それまで考えてこなかった他のマイノリティの研究が非常に刺激的で、以来、さまざまなマイノリティ研究にたくさん学ばせてもらっています。

日本は海に囲まれた島国です。そのため、「日本は独特であり、自分たちだけの文化を持っている」と考える人が少なくないようです。しかし地図をよく見てみましょう。北の方から眺めてみると大陸に沿って島が並んでいます。そして朝鮮半島や樺太、現在はサハリン島という島があります。さらに千島半島、カムチャッカ半島と続きます。南には沖縄があり、その先に台湾、中国の福建省があります。

確かに海に囲まれた島ではありますが、2万年ほど前のぐっと気温が下がった氷期という時代には海水面が下がり、陸地としてほぼつながっていた時期がありました。現在日本列島に暮らしている人たちはその時期をはじめとして、その後も断続的に移住してきたと思われます。日本は独特だということをいくら言ったとしても、日本列島でボコボコと発生したわけではありません。いろんな動物とともに人間も渡ってきて、その結果として私たちがいるということです。

多様な文化を線引きし序列化する意味は?

私のテーマであるアイヌ民族について考えたいと思います。アイヌ民族は北海道にいると思われている方も多いと思いますが、樺太の南部、千島列島、本州の東北北部あたりで暮らしてきた民族です。アイヌ語が文献に現れた一番古い文献は『続日本紀』です。7、8世紀くらいの文献に東北地方の土地の名前としてアイヌ語が出てきます。残っている文献を丁寧に見ていくとアイヌ民族の言葉や風俗が様々な土地に痕跡のように残っていることがわかります。

私は大学に入ってから自分の文化をきちんと学びたいと考え、アイヌ文化を勉強しはじめました。大学院時代までの私は「アイヌ文化の勉強をするのだから他は必要ない」と、狭く物事を見ていました。しかしアイヌ文化だけを見ていると、一般のアイヌ文化のルールと反するようなものに行き当たることがあります。いったいなぜこんなものをつくるようになったのかを探るために周囲の文化も見ていくと、もう少し深い理解に至ることができるということが何度もありました。こうした比較研究みたいなことをここ10年やってきた気がついたことがあります。

たとえばアイヌ文化や朝鮮文化、日本文化など文化はそれぞれが全く関係のないもののように思い込んでしまいがちですが、現実には様々な民族が入り混じって暮らす中でそれぞれの文化が影響を与え合っています。にも関わらずそれぞれの文化に線引をして、それにとどまらず「こっちが上でこっちが下」という序列化がなされていることは問題です。なぜ、誰が、このようなことを始めたのでしょうか。

ここを考えることが脱植民地化、抑圧の状態を脱していく一つの糸口になるのではないか。自分が好きでやってきた文化を調べていくことがそういった偏見、差別、植民地主義を克服していくことにつながるんじゃないかというワクワクを最近は感じているところです。

マジョリティは自分の「特権」に気付かない

一般的にはマジョリティは多数派、マイノリティは少数派と理解されていますが、マジョリティとは数だけでなく社会的に強い力を持っている人々を指すこともあります。社会・組織の意思決定において力を持つ立場、すなわち「普通」を決める力を持つ人々ですね。マイノリティは、その属性を社会においてネガティブに評価されており、そのために力を奪われている、意思決定の場に参加する力がないと見なされて自分の意見を出すことができない、出したとしてもほとんど聞いてもらえない、「普通じゃない」として周縁に置かれている人々です。

世間一般を指して使う「私たち」という言葉をいろいろな場面で見かけます。この言葉を聞いて思い浮かべるのはどういう人でしょうか。実はそれがマジョリティであることが多いのです。日本社会を構成しているのはさまざまな民族です。いわゆる日本人と言われる人。この日本人というのはアイヌ語でいえば「シサㇺ」、和民族(和人)の意味です。沖縄の言葉でいえば「ヤマトゥンチュ」。他にも日本には沖縄、奄美、アイヌ、旧植民地ルーツの人々、そして新たに日本国籍を取得した人たちも含まれます。ところが、社会の構成員を指す「私たち」という言葉で、実際に想定されているのは「シサㇺ」「ヤマトゥンチュ」であることが圧倒的に多く、アイヌや沖縄、海外ルーツの人のことはまったく念頭にないことも珍しくありません。

また、マイノリティはマジョリティに対して日常的にさまざまな歩み寄りをしなければ社会生活に参加できません。たとえば、女性が企業で働く際には、男性の考え方や振る舞い方をよく知ったうえで、合わせる合わせないを判断していかないといけません。

あるいは、私は大学時代に食品関係のアルバイトを始めた時、ヒゲを伸ばし始めたらすぐに注意されました。不潔感があるからだめだというわけです。しかし著名なシェフでヒゲを生やしている人はたくさんいますし、男性はほぼひげを伸ばしているという社会もあります。つまりヒゲは不潔だという感覚は思い込みか、こうであってほしいという雇う側の感覚以上の何ものでもありませんが、まるで人類共通の常識であるかのように言われてしまいます。

私は周囲から浮いても気にしないほうなので、ずっとヒゲを伸ばしていました。ところが大学院時代、フィールドワークとして介護施設でアイヌの高齢者にお話を伺っていた時のことです。アイヌ語で話すと喜んでもらえたのですが、他の入所者から「お前のところにアイヌが来ただろう、お前もアイヌか」と言われたと聞かされました。その人が差別を受けないように、私はヒゲを剃ることになりました。

このように、ヒゲについてはどこにも明文化されていませんが、そうしないと自分や周囲が過ごしづらくなりますし、そのことを敏感に感じとらざるを得ません。マイノリティが常に歩み寄らないといけない構造のなかでマジョリティはますます日本は同質な社会だと思い込む悪循環が生じます。

マジョリティにとって自分たちはあくまで「普通」なので、特別な呼び名を持ちません。同性愛者や障害者、外国人などマイノリティのことは名付けますが、自分たちには「名前」がないのです。

ただ、現在は同性愛者に対して異性愛者という表現があります。異性愛者はマジョリティですが無色透明な「普通」ではなく一つの個別の立場でしかありません。異性愛者という表現があることで同性愛者と異性愛者という2つの立場の間をどう調整するかを考えやすくなります。そういう意味でマジョリティに名前をつけることはとても大切です。

日本社会におけるマジョリティ性とは「シサㇺ/和民族(和人)」「高学歴」「健常者」「男性」「異性愛者」など、いっぽうマイノリティ性とは「外国人」「非和民族」「低学歴」、「障害者」、「女性」「同性愛者」などです。一人の人間には複数の属性が重なっています。人によって属性の組み合わせは様々です。

ポイントはマジョリティ性には生まれつき労せずに持っている有利さがあるということです。自分がマジョリティ性を発揮する場面では優位に立つのですが、これは生まれつき持っているものなのでなかなか気づけません。その人にとってはそれが「標準」なのです。なので自分より恵まれている人のことは目につきやすいのですが、自分よりしんどい人のことはなかなか目に入りません。自分の特権的な立場は見過ごしてしまいがちです。

人をマジョリティとマイノリティとに分断した歴史

よく学生から「人口の半分は女性なのだから女性をマイノリティと言えないのではないか」と言われます。たとえば大学の中で教職員の女性と男性の割合を見ると圧倒的に女性が少ないです。北海道大学では事務職員を含めて女性は約16%で、教授以上の職階についている人に絞れば8%程度です。残念ながら国立大学でワーストです。このように人口の上では確かに同数ですが意思決定に関わるようなポジション、あるいは就労、賃金の部分にも圧倒的な差があり、とても平等だとは言えません。政治の世界でも同様です。国会議員の30%を女性にと言われて10年以上が経ちますが、全く達成されていません。

マイノリティが抱える困難の原因がどこにあるのかという問いに対して、社会モデルという考え方があります。もともと障害の研究のなかで使われ始めた考え方です。

たとえば車椅子で移動する人の障害の原因はどこあるのか。古典的な理解では、その人の身体に障害の原因があると考えました。ですからリハビリなどその人の身体に働きかけることで、自分の足で歩き社会参加できるようなればいいというのが医療モデル、個人モデルといわれるものです。

これに対して、障害のある人にとって使いづらい環境や設備、ひいてはそれらを作ってきた社会が障害の原因であり、これを障害者にも使いやすく整えることで問題を解消しようというのが社会モデルです。どんな身体を持っていてもすべての人が利用できる設備であれば障害はなくなるという考え方です。

今、さまざまなマイノリティの領域でこれが応用されつつあります。マイノリティの不利な立場がなぜ生まれたのかというと、マジョリティが生産性のみを重視して追求してきたからです。その結果、取り残された人々がマイノリティという枠組みの中に押し込められることになりました。

障害という言葉は近代になってはじめて生まれた言葉だと言われています。それ以前にももちろん個人の心身の違いはありましたが、その人に合った形での社会参加を多くの文化は仕組みとして持っていました。

ところが近代社会に入り、特に日本は遅れて近代国家を作ることになったため、ヨーロッパに「追いつけ追い越せ」と人々を労働者にして、どんどん物を作らせ産業力を高めようとしました。工場で同じ仕事を8時間続けられる人は働けましたが、そうでない人ははじき出されてしまう。そこで障害という枠組みが出来上がってきました。

また、体力には個人差があるにも関わらず、労働に向いているのは男だということで主に男性が長時間工場で働きました。くたくたになって帰宅する男性をケアする人が必要だということで女性がそれを期待されました。さらに次の労働者を生み育てるのも女性の役割とされました。年老いて身体が動かなくなってきた人のケアも必要です。

こうして生産性を支えるはずのケア労働を、対価を払うことなく女性に担わせるという仕組みが近代になって出来上がりました。今も、セクシャル・マイノリティに対して、子どもを生まないから生産性がないといった差別的な言動のなかで生産性という言葉が使われます。

このように、近代に入っていく中でマイノリティといわれる人たちがだんだん外側から規定されてきたわけです。それは生産性を徹底的に追求する人たちがマジョリティになっていくこととセットでした。今のマイノリティの困りごとを解決するには、こうした歴史を私たちが知り、同時に自分たちがマイノリティとマジョリティとに分断されたのは自然ななりゆきではなく、誰かの都合だったと知ることが重要です。そこから私たちが大きく考え直すチャンスを得られるでしょう。

悪意がなくとも差別は生じ、人を大きく傷つける

冒頭で、学生たちから悪意はないけれども差別的な質問や感想が出ると言いました。そこには6つの「無」が含まれています。無知、無理解、無神経、無配慮、無反省、無化。こうしたものが含まれた質問が投げかけられるのは、たとえ悪意がなくとも相手にとっては決して気持ちの良いものではありません。これを「マイクロアグレッション」と呼びます。

マイクロアグレッションは多くの場合、発する側にまったく悪意がないとか、問題があることに気づかずに発せられるものですが、困ったことにとても数が多いのです。マジョリティ一人ひとりが軽い気持ちで発したことでも、マジョリティは数も多いので、マイノリティはたくさんの人から同じような言葉や態度を向けられ、心の中にどんどんもやもやが蓄積していくことになります。ひとつひとつはちょっとした言葉や表情、しぐさですが、受ける人にとっては健康を大きく損なってしまうような被害を生むことがあります。「素朴な疑問ですが」などといった前置きは、なんの免罪符にもなりません。

北海道ではよくアイヌ関係のニュースが流れます。それがYahooニュースに掲載されると、たとえばアイヌ関連のイベントなど政治的でもなんでもないニュースに対して「自分は北海道に50年住んでいるがアイヌなんて見たことも会ったこともない」というコメントが山のように付きます。しかし自分が会ったことがないというのは、アイヌの不在を語るなんの証明にもなりません。

マイノリティは自分が持っている属性に被差別のリスクがあることをよく知っています。それを明かすことによって相手がどういう反応をするかがわからないので、誰に明かすか明かさないかを判断しながら日々生活をしています。ですから自分がカミングアウトを受けたことがない、会ったことがないということは、相手にとって自分の属性を明かしにくい、明かしては危うい人と思われていると考えてみるべきではないでしょうか。

差別とは「差別をする心があった結果として差別が起きて相手が苦しむ」とイメージしがちですが、実は差別する心がなくても結果が生じることも起こり得ます。また心というものは取り出して見ることはできませんから、自分の中に差別心があるのかは自分でもよくわからなかったりします。

差別の原因を云々してもきりがありません。結果に注目し、現象として不平等がないかを見て、不平等があれば改めていくと考えてみるとスッキリする部分もあります。

マジョリティが作った虚構を見破り、許さない社会へ

再び、今回のテーマを確認します。なぜマイノリティはもやもやするのでしょうか。

マジョリティは自らの持つ力によって様々な虚構を作り出し、あたかもそれが事実のように相手に押し付けることで権利の侵害を正当化してきました。しかもそのことを、加害をした人、あるいはその子孫の世代の人は忘れてしまっているので、「あなたたちは何を差別差別と騒ぐのか」といった反応になります。そこにマイノリティのもやもやが生まれてくるということです。特に後の世代にとっては、「差別は過去のことであって自分が直接したことではないのに」という思いがあります。そう感じるは心情として理解できる一方で、過去の差別による影響は現在もマイノリティを苦しめており、それに気づかなければ差別や苦しみを温存することに、知らぬうちに加担してしまうのだと気づいて欲しいとも思います。

私が属する研究の世界には、「巨人の肩の上に立つ」という言葉があります。これは先行した研究者の成果の上に立ってより大きな成果を上げることができるというポジティブな意味で使われる言葉です。

しかし自分に連なる先人たちが悪意なく相手を傷つけてしまい、その先人の加害に自分がほんの少し加害を付け足してしまうことで相手を大きく傷つけてしまうことがあります。その積み重ねの重大さを知っておくと、慎重に行動することができるのではないでしょうか。

繰り返しになりますが、こうしたことを解消していく鍵はマジョリティの作ってきた虚構がどのように生み出され、いかに根拠がないものかを知ること。知ったら、行動に移すこと。具体的には、よく見られる「日本スゴイ」という見方やそうした立ち位置からの言動の再考です。

北海道大学は2023年に「北海道大学はアイヌ差別を許しません」と宣言し、レイシャルハラスメント対策を始めました。こうした姿勢を明確にすることも大切です。国には知るための継続的な政策や、差別的言動を監視・審議する第3者機関を求めていきましょう。