福祉・医療

- 2009/05/29

地域医療を住民の手で守った -

-

その後、守る会は、和久医師と共同作業をすることになる。急な発熱、下痢などの時の受診の目安や、家での対応の仕方を示すフローチャート作りだ。

「コンビニ受診を控えようと言われても、いざ子どもが病気すると心配だという ママたちの気持ちは、経験者だけにとてもよく分かります。だから、本当にすぐに受診が必要なのかどうかの情報が不可欠だと思ったのです。育児雑誌の付録を参考にして、皆で症状別のチャートを考え、和久先生に監修してもらったんです」と丹生さん。

そんな動きを知った丹波市から「子どものいる多くの家庭に配りたい。予算をつけ、5000部を買い取る」と申し出を受けた。そのため、守る会は、このフローチャートを〈子どものSOS!こんなときどうする?〉〈絵で見る子どもの応急処置〉〈どんなときに救急車を呼べばいいのか〉〈知っておきたい!粉薬の上手な飲ませ方〉の項目を追加した構成にパワーアップさせ、『病院に行くその前に』と題するA4版12ページ・カラー印刷の冊子にまとめあげた。さらに、08年10月には、〈薬剤師さんのアドバイス〉項目を追加、16ページに改訂した。

「市が、保育園、幼稚園、乳幼児健診などを通じて、配布してくれています。この冊子を読んで、子どもが病気になっても、翌朝まで様子を見ようという人が増え、夜間の受診が減るといいですよね」

この冊子は、県立柏原病院の売店や守る会のホームページでも販売。マスコミなどで紹介されたため、全国から注文が入り、すでに3万部を販売したという。守る会の活動は、曰く「ゆるゆる」だ。メンバーは子育てや仕事に追われている世代だから、20人全員で集まったことは一度もないという。メールのやりとりで、「今できること」にしなやかに踏み出す。目下は、「ママのおしゃべり救急箱」と題した、子育て中の親の悩みを聞いたり、医療情報を伝えるボランティア活動に力を入れている。

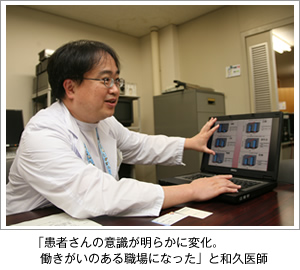

一連の活動の成果は、目に見えて表れた。和久医師は言う。

一連の活動の成果は、目に見えて表れた。和久医師は言う。

「前は、緊急を要さないと思えるケースでも、患者の父親に電話で、『おい、診るのか診ないのか』と恫喝され、『来てください』と言わざるを得ないことや、自分はまるで『座薬の自動販売機か』と思えることすらあったんですが。近ごろでは、電話での看護師の応対に冷静に耳を貸してくれる人が増えました。守る会が、行政や病院に要求を声高に求める形でない活動だったからだろうと思います」

以前は月間250~300人を数えていた県立柏原病院小児科の時間外診療が、署名が始まった1カ月後の5月に100人、6月には30人弱と激減。病院が、受診を地域の診療所の紹介を必要とする制度にしたことも手伝い、今では15~20人ほどに落ち着いた月もあり、平均すると実に4~5分の1以下となったのである。一方で、入院患者数は減っていないことから、重篤な患者に手が届かなくはなっていないこと。もっと言えば、重篤な患者にとって待つ時間が減り、より十分な治療を受けることができるようになったことが分かる。先述したように、県立柏原病院小児科には、和久医師の恩師らが、若い医師を送り込んでくれた。彼らは、和久医師からこれまでの経緯を聞き、患者から「ありがとう」の言葉を聞く。他の病院とは、ひと味違う「魅力ある職場」に働きがいを感じるのは自明の理だ。

04年に始まった新たな医師臨床研修制度のあおりも受け、公的病院の医師不足が続くにもかかわらず、県立柏原病院小児科には着任を希望する医師が増え、一連の運動の始まりから2年を経た今春、6人体制となった。

「活動して気がついたのは、お医者さんは特別な人でなく、家族がいる普通の人だということ。命を削って働いているお医者さんの叫びは分かるし、行政が『困っているのは、あなたの地域だけではない』と言うのも分かるんです。自分たちを守るために、市民は賢くならなきゃと改めて思います」(丹生さん)

「活動して気がついたのは、お医者さんは特別な人でなく、家族がいる普通の人だということ。命を削って働いているお医者さんの叫びは分かるし、行政が『困っているのは、あなたの地域だけではない』と言うのも分かるんです。自分たちを守るために、市民は賢くならなきゃと改めて思います」(丹生さん)もっとも、これで完璧というわけではない。医師不足は長いスパンでしか解決しない問題なので、一つの地域で増員できても、根本的な解決にはならない。

運動を見守ってきた足立記者は、言う。

「幸い医師は増えたが、守る会の運動は、医師を増やすことが目的ではなく、『患者が譲り合い、医師の数が少なくとも、必要な人が医療を受けられるようにしよう』が趣旨だったことを再認識したい。小児科に限らず、全ての科で、市民が医療者への“思いやり”を持ち、共に地域医療を守っていく------。そんな第2ステージはこれからですね」守る会の活動が、他地域、そして他科へも伝播していくこと。さらに、医療以外の分野でも、地方自治体が自らの選択と責任で物事を決定し、地域の特性を生かした地域づくり-----真の地方分権につながっていくことを期待したい。

2009年2月・4月取材 text 井上理津子

県立柏原病院の小児科を守る会

http://mamorusyounika.com/

本の紹介

『小児救急』(鈴木敦秋著、講談社文庫)

『医療再生はこの病院・地域に学べ』(平井愛山、神津仁ほか著、洋泉社新書) - 関連キーワード:住民 , 医療 , 地域

一連の活動の成果は、目に見えて表れた。和久医師は言う。

一連の活動の成果は、目に見えて表れた。和久医師は言う。

「活動して気がついたのは、お医者さんは特別な人でなく、家族がいる普通の人だということ。命を削って働いているお医者さんの叫びは分かるし、行政が『困っているのは、あなたの地域だけではない』と言うのも分かるんです。自分たちを守るために、市民は賢くならなきゃと改めて思います」(丹生さん)

「活動して気がついたのは、お医者さんは特別な人でなく、家族がいる普通の人だということ。命を削って働いているお医者さんの叫びは分かるし、行政が『困っているのは、あなたの地域だけではない』と言うのも分かるんです。自分たちを守るために、市民は賢くならなきゃと改めて思います」(丹生さん)